QUIZÁS HAYAS PENSADO alguna vez cómo te gustaría morir, dónde, rodeado de qué personas, en qué mes del año o incluso a qué hora del día; quizás hayas imaginado cómo quisieras que fuese la estancia, los colores y los sonidos que te rodeen. Yo lo he hecho muchas veces y he llegado a crear un escenario bastante detallado que ojalá la fortuna me conceda para mi final. Lo voy a describir:

No sé decir nada del país ni de la ciudad, porque son dos elementos que no tengo en cuenta; puede que sean los míos, o no. Sí veo muy claros el resto de los componentes: es una mañana de un día de primavera, sobre las once o las doce, y hace una temperatura agradable. La habitación tiene techos altos, está en la planta baja de una casa grande y antigua, y a mi izquierda hay un gran balcón –más bien una ventana muy alta– que da a un jardín. Aclaro que no conozco esa casa ni una habitación así. La que más se le asemeja estaba en una hacienda argentina, al sur de Bahía Blanca, aunque también podría ser alguna del sanatorio de La montaña mágica.

La luz que entra por la ventana es suave, la vegetación la atempera. Hay muy pocas personas conmigo, quizás dos o tres, y ninguna fuera de la habitación. Nadie llora. Estoy consciente y repaso mi vida al tiempo que suena el aria Aus Liebe will mein Heiland sterben, o Erbarme dich (en esta emocionante interpretación de Julia Hamari), de la Pasión según San Mateo de Bach, o puede que sea el Lacrimosa del Réquiem de Mozart.

En algún momento la luz se va oscureciendo y la música se aleja, cubiertas ambas por un velo de gasa, aunque todavía puedo sentir una mano amada que sostiene la mía. Después, todo se va desvaneciendo, hasta que, como en el final del Príncipe de Lampedusa en El Gatopardo, “el fragor del mar se aplacó por completo”.

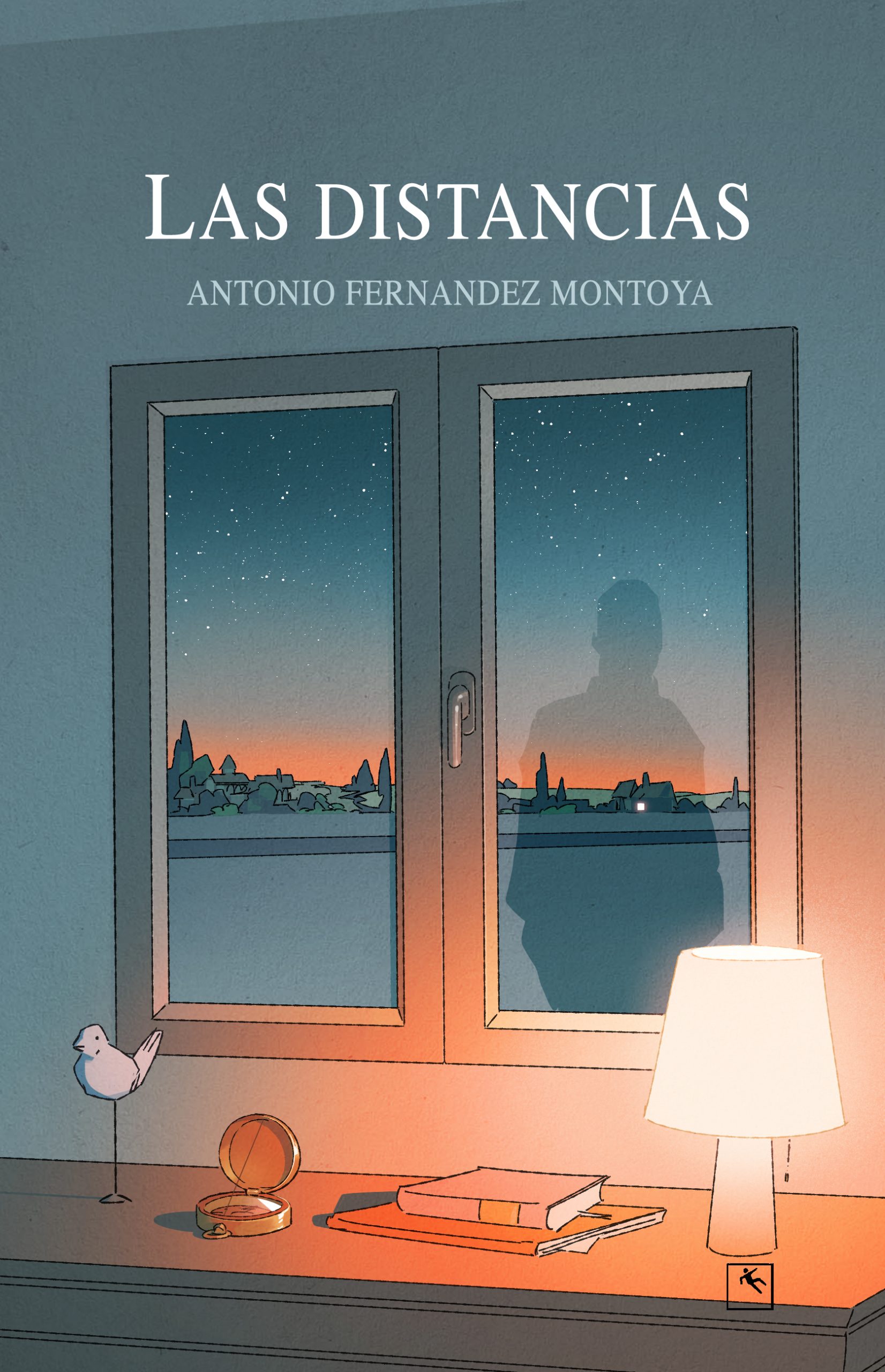

(De mi libro Las distancias, editorial Traspiés, Granada, 2025)